しんぐるま入門 for キッズ

すいしゃくんプロフィール

すいしゃくんプロフィール

- 身長…4.6メートル

- 体重…?

- 性格…がまんづよい

- 好きな食べ物…うどん、そば、おにぎり

- 特技…ぐるぐる回っても目が回らない

- すいしゃくんのロゴマークは、羽沢小の広川帆花(ひろかわ・ほのか)さんがデザインしてくれました。

水車って、なあに?

水輪(みずわ)を水の流れの中に入れると、ぐるぐる回ります。この回る力を利用して仕事をしたのが水車です。水車は、水の流れという自然のエネルギーを利用したことから「環境(かんきょう)にやさしい」といわれます。

水車は目的によって大きく2つの種類に分けられます。

1つは、小川からやや高い所にある田んぼに水をくみ上げる揚水水車(ようすいすいしゃ)です。

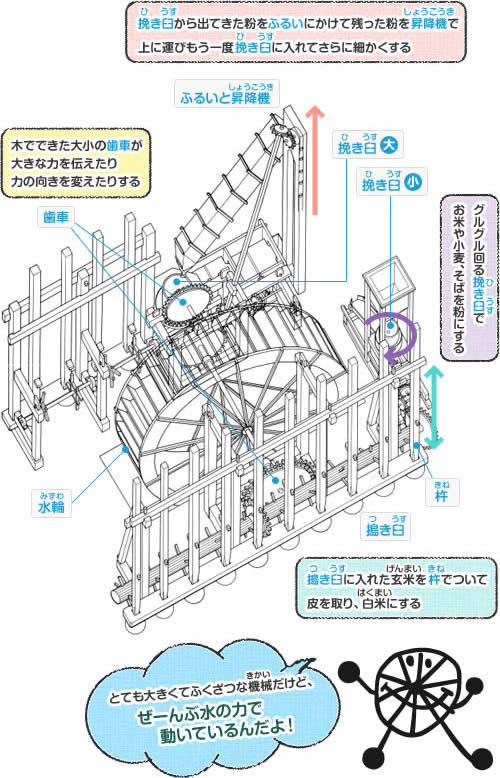

もう1つは、「しんぐるま」のように回る力を利用して石臼(いしうす)を回転させたり、杵(きね)を持ち上げたりする動力水車(どうりょくすいしゃ)です。

どうして「しんぐるま」とよばれているの?

今は自動車のことをクルマといいますが、昔はクルマといえば水車のことでした。この水車は新車(しんぐるま)、つまり「新しい水車」とよばれました。

でも、この水車が作られたのは江戸時代(えどじだい)の文化5(1808)年ごろです。つまり、今から約200年も前に作られたのに、どうして「新しい水車」とよんだのでしょうか?

それは、野川(のがわ)の上流の相曽浦橋(あいそうらはし)の近くに大車(おおぐるま)という水車があったからです。この水車は天明4(1784)年ごろに作られました。この水車より新しいことから「新車(しんぐるま)」とよばれました。

大沢地区(おおさわちく)の野川の近くには、大車(おおぐるま)や新車(しんぐるま)をふくめて多いときで6台の水車がありました。

しんぐるまは、昭和43(1968)年ごろに野川を広げる工事をするまで動いていました。

しんぐるまでは、どんな仕事をしたの?

農家の人が持ってきた玄米(げんまい)を、杵(きね)と搗き臼(つきうす)を使って白米(はくまい)にしました。また、挽き臼(ひきうす)を使って小麦をすりつぶし、粉にしました。これらは、おもに農家がうどんなどにして食べるために使いましたが、昔は馬で渋谷区(しぶやく)の千駄ヶ谷(せんだがや)に運んで売ったこともあります。

水車を見に行こう!

「大沢の里 水車経営農家(おおさわのさと すいしゃけいえいのうか)」では、「母屋(おもや)」や「水車小屋」、野川の水の量を調節する「さぶた」など、しんぐるまを使っていろいろな仕事をしていた昔のくらしを見ることができます。くわしく説明してくれるボランティアのかたもいますので、ぜひ見にきてくださいね。

水車の場所や見学できる時間はこちらから!